Juan José Domenchina, «Carta abierta a don Ramón Menéndez Pidal» (1937)

Amelia de Paz

I

Mi distinguido amigo:

Alguien, que le conoce a usted perfectamente, me envía, desde La Habana, un recorte de La Prensa, de Nueva York, en el cual recorte se lee una noticia que no creo que produzca aquí, en la España leal, ni estupor ni asombro; porque aquí, en los reductos de la honestidad española, ya nadie se cura de estupores, por muy estupefacientes y estupendas que sean las deshonestidades y bellaquerías, de tipo intercontinental o de índole transatlántica, que los susciten; quiero decir que entre nosotros, lejos de ustedes, las pobres gentes rojas de nuestra España en sangre están, como no podía ser menos, curadas de espanto. ¡Ay! No son ya pocas las conductas que se han hecho añicos en esa infalible y definitiva piedra de toque que es la adversidad. Hasta los más austeros varones, que poseían, o decían poseer, singulares propensiones ascéticas, no se sienten capaces de arrostrar el altruismo que supone hacer un similacro de ordeño a cuenta de las menesterosas y enjutas ubres de las vacas flacas. ¿Qué quiere usted? Por lo visto, y por lo no visto, la flaccidez de esas ubres es incompatible incluso con la erudición. Y no añado, a manera de comento humorístico, la ya clásica muletilla de «Cosas veredes…», etc., porque, por pudor, no me arriesgo a escribir en estas líneas, que van enderezadas a usted, el nombre ilustre del ancestral sujeto de sus arduas investigaciones, que fue —extemporánea, anacrónica y excusable alusión— enemigo de la morisma.

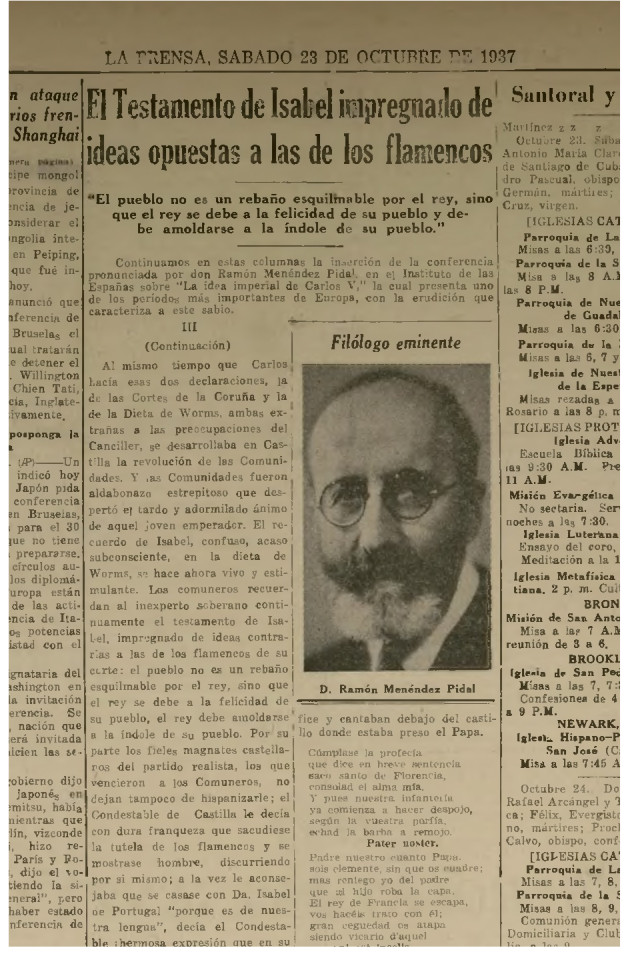

Pero vamos —si usted gusta, y aunque usted no guste— a lo romance. Y lo romance es que, según el ya citado recorte de periódico, usted ha disertado, días ha, nada menos que acerca de «La Idea Imperial de Carlos V» en la Casa Italiana, de Nueva York.

Bien. En esto de entender, con precisión y exactitud, esto es, sin un átomo de malevolencia, lo que quiere decir Casa Italiana, importa precaverse contra el error y el equívoco. Sin duda, en Nueva York, Casa Italiana quiere significar, aun para el más lerdo, Casa Italiana Antifascista. De otro modo, ¿cómo un hombre nacido de buena madre, de madre española, y tan versado en todo género de géneros históricos podría avenirse a rebajar su condición, su noble condición de hispano, ante los ojos rapaces y los oídos abyectos de los invasores y depredadores de su patria o de sus simpatizantes? Yo no lo concibo. Ni creo que nadie lo conciba. Y usted, lastrado con tan copiosa impedimenta de sabiduría arqueológica, menos que nadie. Pero, a pesar de todo, urge que esa su sabiduría condescienda a desenrarecer el ambiente harto caliginoso y cuasi tangible, que le nimba con una aureola escasamente grata. Y esto, por mucho que le duela a usted, es lógico. Al menos suspicaz de los hombres ha de antojársele sobremanera turbio el que un sabio español hable en español neto justamente en una… Casa Italiana. Y, por otra parte, el enunciado de la conferencia que a usted se le atribuye —«La Idea Imperial de Carlos V»— le da a uno en la nariz, como un husmo enojosísimo de revenida y totalitaria descomposición imperial. ¿No teme usted que la evocación de Carlos V, al socaire de Hitler, nos atufe con su nauseabunda redolencia? Los españoles de ahora quizá pequemos de recelosos, pero no de ausencia de olfato.

Es de desear, señor y amigo, que aquí, entre los sencillos hombres anónimos de la lealtad española, no se le tenga a usted nunca —como se tiene a otros profesionales de la erudición lingüística o idiomática, con todo el respeto que nos merece la filología— por un traidor emboscado. Esto es, por un traidor vergonzante. Porque, si no estirpes, linajes o alcurnias, los traidores tienen su laya. Quiero decir, que hay traidores de toda laya. Y los de laya ínfima son, claro está, huelga decirlo, los vergonzantes. Por ejemplo: los que se cartean, verbi gratia, con hombres adictos a la República, y que residen en España, pidiéndoles, por lo privado, información y amistosos servicios, y luego, o a la vez, en público, conviven y prestan su autoridad de prestamistas usurarios a los medios —e intermedios— pingüemente hostiles a la causa española. Urge, pues, repito —le urge a su buena fama—, que usted se desembarace de esa embroca o puchada que algún ánima hostil le ha adherido a las costillas, con propósito avieso y voluntad proterva.

Yo no le creo a usted susceptible de hacerle traición —y menos traición solapada y vergonzante— al espíritu de su tierra nativa. Tratárase de un hombre, y no de la patria, y yo tal vez no me arriesgase a salir fiador de su… consecuencia. Porque uno, aunque desmemoriado, no puede hacer caso omiso de la humilde retentiva con que le proveyeron los dioses. Y a mí, en ocasiones, sin querer, me acude a las mientes una porción de remembranzas que, dicho sea con toda lealtad, no le otorgan a usted títulos válidos que acrediten el insobornable rigor y la ortodoxa pureza de su criterio personal y público.

y II

Decía yo, y lo decía sin gusto, con frases cautas —esto es, exentas de fruición y de intención explícita—, que, si bien no le supongo a usted capaz de hacer traición al espíritu de su tierra, de la tierra española, tampoco le juzgo inaccesible a la flaqueza y aun a la deslealtad para con el prójimo y para consigo mismo, si los intereses materiales y personales, que todo lo añascan, se le interpusieran y le pusieran en trance de opción.

Desearía no ofenderle. Apenas le conozco. Y de ahí que me importe diferenciarlo o distinguirlo. Porque ahora, en estos días en que tanto cunden los indiferentes y los indistintos, se me antoja precaución atendible y prueba inequívoca de distinción y de discernimiento el simple propósito de situarse justamente, desapasionadamente, a los que son o se dicen «nuestros compatriotas».

Repito que apenas le conozco. He hablado con usted solo tres veces en mi vida. Y recuerdo, con precisión absoluta, las palabras afables y corteses que nuestro buen sentido de la buena crianza nos movió a canjear en atenciones y deferencias recíprocas.

Tuve el honor de saludar a usted por vez primera, meses después de instaurarse la República, en la Presidencia del Consejo de Ministros, con ocasión de la visita que usted hizo por entonces al entonces presidente del Consejo, don Manuel Azaña. Supongo que no acudiría usted a la residencia oficial del jefe del Gobierno para otorgarle, graciosamente, con la dadivosidad que a usted le caracteriza, sinecuras ni gajes honoríficos. A lo peor, ni usted ni yo recordamos al detalle —con todo detalle— el pretexto frustrado de aquella visita. Que, sin duda, tuvo algún interés. Pero, en fin, no es cosa de que yo escudriñe en mis remembranzas, ni de que usted revuelva los legajos de esa memoria artificial o eficiente fichero en que usted coacerva y archiva sus hallazgos de tipo profesional y de índole privada, y que suple tan competentemente los fallos o desfallecimientos de su virginal y arqueológica retentiva. Doy por seguro que usted no fue a pedir nada. Porque usted no ha sido nunca, según me informan, un filólogo pedigüeño. Superdotado genéricamente con la gracia y virtud de un prestigio indiscutible, usted se limitó siempre a obtenerlo todo sin menoscabarse con exceso —con excesos de asiduidad— en las cámaras de la solicitud y de la súplica.

Por entonces —la fecha aún no es muy remota—, sentía usted, a despecho de su taciturnidad de hombre casi alocuo, una locuacísima admiración, impregnada de oleaginosas suavidades, por el áspero e hirsuto don Manuel Azaña. Por lo menos, a mí me hizo usted partícipe de ese entusiasmo bipartito: porque usted admiraba en el presidente al estadista sin mengua y al escritor sin tacha.

Después —varios meses después— volvieron a deparárseme la coyuntura y el honor de estrechar su mano, también en la Presidencia del Consejo. Pero esta sazón no fue, como la primera, sazón oficial o protocolaria, sino literaria y amistosa. El escritor Manuel Azaña —no el presidente del Consejo de Ministros— agasajaba aquella tarde a sus compañeros de letras. Pues bien: también aquella tarde encontró el exigente criterio de usted un sutil modo de hacer ostensible la admiración que en él suscitaban los méritos literarios y las aptitudes políticas del señor Azaña. En entrambas ocasiones, pues, usted —apolítico desde el medioevo e incluso desde la prehistoria— sentíase incondicionalmente gubernamental.

Después, mucho después —¡qué atroces recuerdos!—, en un octubre luctuoso, que intentó reivindicar, bajo el signo de Asturias, los inalienables derechos del hombre…, usted seguía siendo gubernamental, pero gubernamental de don Alejandro Lerroux. ¿Recuerda usted el trance? Si lo ha olvidado, consulte con su conciencia. Y si la conciencia no le dice nada, acuda usted a su archivo. Porque no es increíble que usted disponga de un archivo secreto y recoleto, o conciencia confeccionada, análoga a su memoria artificial, y que esta conciencia, con sus casillas o celulillas de amianto, le suministre a usted, cuando le acongojen zozobras de enjundia ética o espiritual, los datos y lenitivos oportunos con que usted se exculpe o se disculpe ante sus propios ojos avizores, tan hechos a la concienzuda investigación y al riguroso análisis.

Pues bien: si no le falla este recurso o registro mnemotécnico-moral, es muy fácil que el tal artefacto le diga a usted que «por aquel entonces», no la pasión, sino la mala fe impertérrita de unos viles y desalmados profesionales de la peor política, redujo a prisión injusta, con pretexto de la más inverosímil participación en los sucesos de Barcelona, a don Manuel Azaña. Y también es fácil que le diga o le recuerde otra porción de cosas. Por ejemplo: que la honestidad privada y pública de unos hombres eminentes e intachables se sublevó ante tan torpe injusticia. Y que elevó al Gobierno un mesurado y respetuoso escrito de protesta, o más exactamente, de súplica. Y que usted se negó a firmar ese escrito. Y que un periódico de la noche —Heraldo de Madrid, por más señas— incorporó equivocadamente su nombre entre los signatarios del nobilísimo documento. Y que usted protestó —usted sabrá por qué; quizás haciéndose justicia— de que se le incluyera entre las nobles, honradas y dignas personalidades que tenían el modesto valor cívico de no avenirse a la estupidez delictuosa de aquel clan de perdularios sin escrúpulos. Y que, por fin, y como fin, la elegancia espiritual y el primor estilístico y sintáctico que a usted le caracterizan urdieron, de consuno, aquella epístola indeleble que aún abochorna a los menos hiperestésicos y exigentes de sus discípulos, y en la cual epístola su docta mano imprimió, con zafiedad servil, difícilmente superable, el estigma de toda una conducta, al asegurar que usted no había firmado documento de ninguna clase en favor de un «cierto sujeto político a quien perseguían los tribunales».

Bien, muy bien, señor Menéndez Pidal. Pero no es eso todo. No. Eso no es todo. Si todo se redujese a lo transcrito, su actitud no superaría a la de otros intelectuales y artistas que también por entonces adoptaron una tesitura análoga, que no fue, por cierto, como ahora dicen, de inhibición, sino de adhesión inequívoca a los opresores y represores de la causa popular. Y aunque sea mejor no meneallo, justo es decir que algunos de esos medrosos personajes, que no se resolvieron a interceder en favor de un político irreprochable, pero que sí se arriesgaron a aplaudir una represión sin precedentes y aun a reputarla de tibia, hoy se suponen elementos consustanciales del régimen, glorias de la revolución y arquetipos del hombre futuro; llevando su desfachatez e inverecundia hasta el extremo de hacerle carantoñas a la URSS, exaltar las virtudes del pueblo en armas y rendir testimonio personal de devoción eviterna a ese mismo don Manuel Azaña, hoy ya presidente de la República española.

Pero, como he escrito, no es eso todo, señor Menéndez Pidal. En el mes de septiembre del año 36, ya en plena guerra civil, nos tropezamos de nuevo usted y yo, en la Subsecretaría de Instrucción Pública, y justamente en el despacho de don Emilio Baeza Medina. Quizá lo anómalo de la circunstancia le indujera a usted a extremar para conmigo su siempre ficticia, facticia y extremosa afabilidad cortesana. Y digo esto, porque usted no debía de estimarme profesional ni personalmente, si es cierto el adagio según el cual la estimación personal e intelectual es cosa recíproca. A usted le constaba que yo nunca exageré las módicas dimensiones de los indiscutibles merecimientos con que usted se enaltece y cunde. Más aún: a usted le constaba que yo me rebelé en público contra un crítico apasionado e indulgente que osó parangonarle a usted con aquel enorme polígrafo, o coloso de las letras, que se llamó don Marcelino Menéndez Pelayo, y que en tal sazón reduje a sus justas proporciones la sedente, encogida y escogida laboriosidad filológica, el perseverante, minucioso, escrupuloso y fidedigno proceder de su concienzuda y pacienzuda erudición. Sin embargo, a despecho de todo, en aquella ocasión usted supo abrumarme con su obsequiosidad fonética. Y después, durante el trayecto —el señor Baeza Medina nos hizo el honor de llevarnos en su coche oficial a nuestras respectivas casas: a usted, como merecido homenaje a tan noble estirpe filológica; a mí, como exquisita prueba de amistad, otorgada graciosamente al correligionario y subordinado—, durante el trayecto, repito, usted no dejó de execrar, en periodos breves, pero de indiscutible rotundidad prosódica, la atroz felonía de los militares traidores.

Pero aún hay más. Hay mucho más, que resumo para no pasarme de prolijo. Hay, verbi gratia, la generosa protección que quiso dispensarle a usted el Ministerio de Instrucción Pública. Y la acción tutelar que debe usted a las milicias del Quinto Regimiento, cuyo comandante jefe, Enrique Líster, por deferencia especialísima a usted, sustituyó momentáneamente la apostura bélica por la pacífica misión judicial —y en cierto modo sacerdotal— de legalizar o legitimar las nupcias del joven Gonzalo Menéndez, su hijo, que contrajo matrimonio en el domicilio del Quinto Regimiento. A quien le debe usted, como usted sabe, además, lo que usted sabe. Y conste que no peco de sibilino.

Y —¡por fin!— nada más. Aquí queda dicho todo. Y se sobreentiende lo que no queda dicho. Porque lo que no queda dicho es la media palabra, que le basta y le sobra al buen entendedor. Nada más.

Ahora, al leer estas líneas, piense usted, si le place, y aunque le desplazca, en nuestro inmarcesible e imperecedero lenguaje imperial, en ese idioma hermosísimo, gala y orgullo de los españoles, que usted tanto ama y venera, y que se encuentra, por mucho que usted lo estudie e interprete, en un trance aflictivo. Piense usted en él, señor Menéndez Pidal, porque pensar en él es pensar en España. Y véalo usted tal y como se halla: acosado, acorralado por toda una jauría de bestias feroces, que lo percunden con los rugidos que hacen como que articulan y con los que pretenden sustituir su sonoridad y eufonía. Y proyecte usted conmigo su protesta, no en las alas de los cisnes, como Rubén, sino en las de los cuervos, que revolotean al olor de la rapiña. ¡El español, señor Menéndez Pidal, no puede ni podrá pronunciarse nunca en italiano, en alemán o en portugués, por más que todos esos esputos de la laringe fascista intenten mancillar el orgullo del verbo en que se hizo España! Y piense usted, sobre todo, si consigue sobreponerse a sus preocupaciones y ocupaciones filológicas, en las mujeres y en los niños españoles. ¡Piense usted en toda esa juventud abnegada, que en lugar de aleccionarse en las disertas y doctas aulas de su sabiduría, muere, y muere sabiendo que va a morir, en el atroz aprendizaje de las trincheras! Y, si después de pensar en todo esto que le digo, no reivindica usted instantáneamente el que fue su buen nombre y no exalta usted en público, sin ambages, atenuaciones ni distingos la gloriosa gesta del pueblo español, ¡añúdese usted las barbas, como el ancestral sujeto y objeto de sus arduas investigaciones históricas, y eluda usted el trato de las gentes honestas; porque, entonces, señor don Ramón Menéndez Pidal, usted seguirá siendo un paciente, consecuente, competente, sedente, perseverante, escrupuloso, minucioso, riguroso y puntual erudito; pero no será usted un hijo de España, sino un hermano espiritual de Gregorio Marañón!

_________

Juan José Domenchina Moreu (Madrid, 1898-México D. F., 1959), poeta, crítico literario, novelista, editor, antólogo, traductor ocasional, secretario de Manuel Azaña y durante la guerra civil española, martillo de conciencias ajenas (Azorín, Ortega y Gasset, Américo Castro, Gregorio Marañón…).

A primeros de noviembre de 1937, cuando pergeña la andanada contra Menéndez Pidal, Domenchina se encuentra todavía en Valencia, disponiendo a toda prisa la mudanza a Barcelona del Servicio Español de Información, Textos y Documentos, sección de la gubernamental Subsecretaría de Propaganda que dirige desde abril. La carta se difunde de inmediato en El Mercantil Valenciano (9 y 10 de noviembre), en el periódico del propio Servicio (día 11), en La Vanguardia (días 11 y 14); el 25 de noviembre mismo, El mono azul reproduce la primera parte. Prosa y prensa a cual más perentoria. Todas las copias son prácticamente idénticas; tan solo difieren en erratas, puntuación, ortografía y alguna pequeña variante que no afecta al sentido. A falta del manuscrito original, para estas últimas nos atenemos al texto que proporciona el Servicio Español de Información (nº 283), en teoría el más cercano a los designios del autor. Boletín de extraordinaria rareza, pasto de traperos y bibliófilos, a cuya factura Juan José Domenchina se consagra con la pasión y la energía que siempre lo distinguieron.

En cuanto a las posibles erratas conceptuales, el discreto lector juzgará. Solo una precisión: ninguno de los siete números de La Prensa de Nueva York que insertaron por entregas la conferencia de don Ramón entre el 21 y el 28 de octubre de 1937 (núms. 6474-6480, siempre en pág. 4) la ubica en la Casa Italiana como dice haber leído Domenchina, sino que todos repiten un misma entradilla, donde se afirma que el acto tuvo lugar en el Instituto de las Españas. Acaso informado por su secretario, si bien no tan impetuoso como él, hace suyo el bulo Manuel Azaña, que prefiere confiar su estupor a la intimidad de un diario; en su «Cuaderno de la Pobleta (1937)», escribe:

He sabido que don Ramón Menéndez Pidal, a quien el ministro de Instrucción Pública sacó de Madrid poco menos que en andas («¡cráneos privilegiados!», que diría el pobre Valle-Inclán), no contento con pasarse a los rebeldes, ha dado en Nueva York, precisamente en la Casa de Italia, una conferencia sobre «La idea imperial de Carlos V». ¡En la Casa de Italia, que está asolando imperialmente la tierra de don Ramón! Vergonzosa manera de formar en la murga (M. Azaña: Memorias de guerra, 1936-1939, Barcelona, Grijalbo, 1996, pág. 360).

La solidaridad entre Domenchina y Azaña —el resentimiento compartido— explican probablemente la nula simpatía con que ambos enjuician la conducta de Menéndez Pidal: ninguno de los dos debió de perdonarle su desafección en 1934, durante el confinamiento de Azaña en Barcelona. A partir de ese instante, Domenchina no disimula su sentir. El «crítico apasionado e indulgente» al que alude en su carta es Ricardo Baeza, a quien en 1935 reprocha:

¿Otro ejemplo? Nuestro crítico ensaya, aunque lo restrinja cautamente, un parangón peyorativo —peyorativo para Menéndez y Pelayo— entre la sombra del Coloso, que no es sombra yacente, sino eternidad de ciencia y de genio siempre en pie, y la sedente y encogida laboriosidad filológica del perseverante, escrupuloso y fidedigno don Ramón Menéndez Pidal (J. J. Domenchina: «Comprensión de Dostoiewski», La Voz, 29 de julio de 1935, pág. 2).

Al cabo de más de veinte años, volverá Domenchina a manifestar sus requemores, con motivo de la candidatura de Menéndez Pidal al Premio Nobel:

¿Por qué la Academia Española no presentó como candidato de la doctísima corporación a «Azorín»? Oponer este seudónimo, de tantos quilates artísticos, al nombre del poeta de Moguer hubiera sido erigir, cabe una obra genial, una obra insigne; aupar, frente al infatigable y perenne fluir lírico de JRJ, la erudición mnemotécnica y el fatigoso castellano de Menéndez Pidal, ¿cómo puede interpretarse? Todo el mundo sabe que, salvo excepciones —recuérdese el inverosímil caso de Churchill—, el Premio Nobel ciñe con su laurel glorificador y crematístico las esclarecidas sienes de un creador literario, y no las sumidas templas de un paciente, sedente y concienzudo investigador y crítico, cuya meritísima tarea se reduce a coacervar y registrar los elementos más peculiares de una literatura y de un idioma (J. J. Domenchina: «Juan Ramón, Nobel de la lengua hispana», Hoy, 24 de noviembre de 1956, pág. 34).

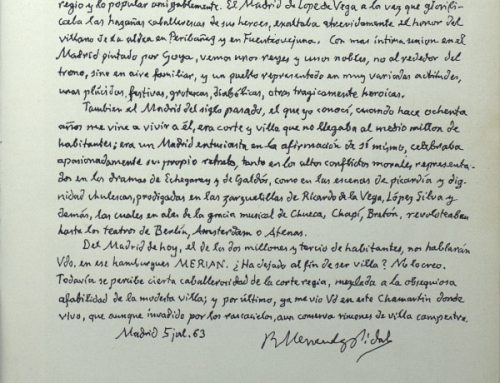

Para entonces, Juan José Domenchina lleva más de tres lustros refugiado en México, al abrigo —carambolas del destino— de la Casa de España (luego Colegio de México), diseñada a la medida de don Ramón Menéndez Pidal, réplica de su amado Centro de Estudios Históricos, y que por los días en que la prensa valenciana ventea la carta que aquí ofrecemos aún alberga la esperanza de que el benedictino de Chamartín se traslade al México de Cárdenas a seguir cultivando su sedente y concienzudo menester.

Deja tu comentario