Menéndez Pidal en traje Parnasiano. Un elogio de Antonio de Zayas (1911)

J. Antonio Cid

Instituto Menéndez Pidal, UCM & Fundación Menéndez Pidal

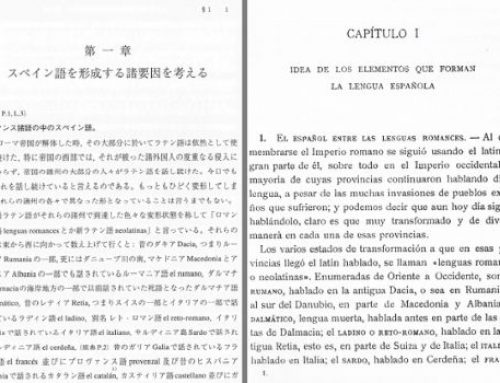

Algo rocambolesca resulta ser la historia editorial de uno de los más importantes libros de Menéndez Pidal, La epopeya castellana . Su origen está en unas conferencias impartidas en Baltimore, en la Johns Hopkins University, en marzo de 1909. Al año siguiente las conferencias se publicaban en un volumen impreso, pero no en español sino en versión francesa, y en traducción de Henri Mérimée: L’épopée castillane, à travers la littérature espagnole (Paris: Armand Colin, 1910).

Hubo que esperar hasta 1945 para que se imprimiera, y no en España sino en Argentina, en su lengua original. No es cierta la leyenda de que, perdido o extraviado el original, hubiera que «retraducir» el libro del francés. Don Ramón, claro está, conservó el manuscrito de la obra, y sencillamente, como aclara él mismo: «El tiempo y el gusto me faltaban siempre para revisar el texto original en español y darlo a la imprenta». Y así hasta que 35 años después se publicó, con ampliaciones y correcciones: La epopeya castellana a través de la literatura española.

Como obra de conjunto sobre el descubrimiento de la épica española y sus orígenes, sobre las leyendas poéticas documentadas en cantares de gesta y en crónicas medievales, sobre su descendencia en el Romancero y el Teatro del Siglo de Oro, y sus ecos literarios, desde el Romanticismo a Las hijas del Cid de Marquina…, el libro sigue siendo hoy una solvente, útil y atractiva síntesis.

Volviendo a su primera edición francesa de 1910, el libro tuvo un excepcional lector, que decidió plasmar en verso sus impresiones de lectura, en la forma de un elogio —un «epinicio»— a su autor.

El poeta es Antonio de Zayas y Beaumont, duque de Amalfi (1871-1945), el más destacado de los «parnasianos» españoles.

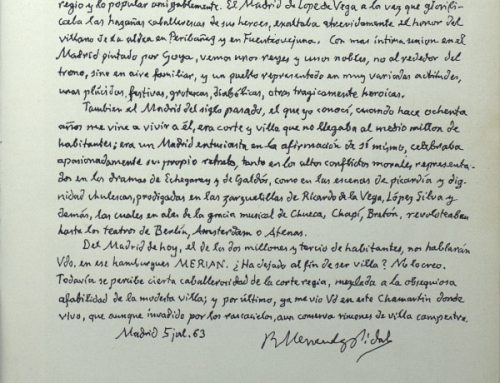

El poema lleva el título, que es a la vez una dedicatoria: «Al señor Don Ramón Menéndez Pidal, después de leer sus conferencias sobre la Epopeya castellana a través de la literatura española», y está fechado en «Madrid, 15 de Marzo de 1911». El manuscrito original, un pliego de dos hojas, fue enviado por el autor a don Ramón, quien anotó a lápiz en la última página: «Publicada en el volumen Epinicios». En efecto, al año siguiente se publicaba el volumen Epinicios. Poesías (Madrid: Francisco Beltrán, s. a., pero 1912), en donde Zayas incluye su poema (págs. 127-130), invirtiendo y alterando ligeramente los términos del título: «A las conferencias sobre la ‘Epopeya castellana a través de la literatura española’ de Don Ramón Menéndez Pidal».

El poema utiliza el cuarteto endecasílabo de rima cruzada, o serventesio, una estrofa que alcanzó especial relieve en el Modernismo. Entre el original manuscrito y el impreso se advierten algunas diferencias, que responden a correcciones o pulimientos que Zayas introdujo después de enviar su autógrafo a Menéndez Pidal.

Así, los «rabís de las aljamas de Toledo» pasan a ser «rabís de sinagogas de Toledo» (cuarteto 3), con mayor propiedad. Similarmente:

De hidalgos y plebeyos maravilla › De hidalgos y pecheros maravilla (c. 7)

La clara antorcha de tu ciencia enciendes › La clara antorcha de tu juicio enciendes (c. 12)

Del rancio Cancionero en la fontana › Del patrio Cancionero en la fontana (c. 16)

Aplacando su sed de poesía › Aplacando la sed de poesía (c. 16)

Aliento dé para enseñar al mundo › Aliento dé para mostrar al mundo (c. 18)

De quien aroma de silvestres flores › De ti que aroma de silvestres flores (c. 19)

Esparce en los jardines de Academos › Difundes por los parques de Academos (c. 19).

La estética de los parnasianos, la escuela de Leconte de Lille, Banville, Heredia…, rechazaba el sentimentalismo, la exhibición del yo del poeta y el desenfreno formal del Romanticismo, frente al que reacciona. El «Parnasse» puede, en efecto, definirse antes que nada como un anti-Romanticismo. El impersonalismo, la búsqueda de ambientaciones exóticas y el desplazamiento ucrónico a épocas pretéritas, la exquisitez formal, el predominio de lo visual, lo pictórico o escultórico, sobre lo sonoro, son otras señas de identidad de los parnasianos. De todo ello participa en mayor o menor medida Antonio de Zayas, sobre todo en los libros que sus amigos Manuel y Antonio Machado saludaron como plenamente adscritos al parnasianismo es decir, Joyeles bizantinos y Retratos antiguos, ambos de 1902. Paisajes, de 1903, supone una transición hacia el simbolismo y el impresionismo; y manifiesta ya un subjetivismo poco parnasiano, que se continuará en Noches blancas (1905). A partir de Leyenda (1906), Zayas acentúa su querencia por la exaltación patriótica de figuras y hechos de la historia nacional.

Para algún estudioso contemporáneo, acaso demasiado proclive a mezclar literatura e ideologías políticas y a establecer correlaciones simplistas por de más, la última obra de Zayas destacable, por lo que aún se revela en ella de parnasiano, es Reliquias (1910), libro elogiado por Rubén Darío. En cambio, los Epinicios de 1912, serían una simple muestra de casticismo reaccionario, que iría in crescendo hasta su última colección, Ante el altar y la lid (1942). En solo dos años el talento poético de Zayas se habría esfumado. Con una óptica algo más amable, lo que cabe apreciar en Epinicios es un afán de insertarse en una cierta contemporaneidad, sin renuncia ninguna a la écfrasis parnasiana, sin cambios radicales de ningún tipo en su lengua, métrica y estilo, y sin mengua notoria en su «calidad» poética. Presentar como anatematizable todo poema «de circunstancias» es olvidar que muchos de los buenos poemas de Lope, Góngora, Quevedo, Darío o los Machado… nacieron como obra de «circunstancias», o que, si se nos apura, no hay poesía que no se deba a una circunstancia, explícita o no. Es muy posible que Zayas sea muy poco poeta en cotejo con Leconte de Lille o Heredia, y que su parnasianismo-sin-él-saberlo —de entrada— no tenga muchos quilates; pero no inventemos dos Zayas para quedarnos con solo uno de ellos.

En Epinicios hay de todo, desde un poema espléndido, «Década moderada», pese al ramalazo religioso final, o una «Canícula», bueno e insólito en Zayas apunte de paisaje, a una sección de «Hojas de Album» no tan desechables como los títulos individuales de cada poema podrían hacer sospechar. En las secciones penúltimas, «Dedicatorias» y «Retratos», se concentran elogios a ilustres contemporáneos; Fernández Shaw, Rodríguez Marín, Manuel Machado, Antonio Machado (muy flojo este último)… Algo más esperaríamos de los sonetos dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz, y «A una dama ante la radiografía de su mano», toda una aparentemente novedosa adaptación, a la altura de 1912, del carpe diem. Sí es una grata sorpresa el poema dedicado a un personaje histórico, el valido del valido de Felipe III, don Pedro Franqueza.

La parte final del libro, donde se incluye el poema dedicado a Menéndez Pidal, la titula Zayas «Comentarios», y se trata en efecto de glosas a libros de lectura reciente. Además de L’épopée castillane, se trata de: España en el Congreso de Viena (1907), de Villa-Urrutia, el Juan Boscán (1908) de Menéndez Pelayo, las Andanzas serranas (1910) de Enrique de Mesa, y las muy olvidadas Sombras chinescas (1902) del Marqués de Villasinda, es decir Luis Valera, hijo de don Juan Valera, amigo y protector de Zayas.

El elogio al libro de Menéndez Pidal, se abre con una estrofa donde el poeta manifiesta coincidir con el «sabio maestro» en su afición a «la guzla medieval». Sigue una detallada enumeración de los personajes y temas que el poeta ha visto desfilar en el «docto libro» y han llamado su atención, desde «reyes astures, condes castellanos» a

Cuantos héroes, erráticos juglares

por ferias y villorrios de Castilla

agigantan en ásperos cantares

de hidalgos y pecheros maravilla.

Todos ellos «recobran vida en tus discursos», y por ello el autor merece alabanza:

Gloria a ti, amante del saber pretérito

en monásticas celdas escondido,

que, de miniados códices el mérito

por arrancar al polvo del olvido,

la clara antorcha de tu juicio enciendes

y en fatigosas cláusulas penetras

y a los tesoros que disipas tiendes

la red sutil de tus profanas letras.[…]

¡Gloria a ti, de la tónica belleza

de ingenuos monorrimos hierofante,

cuando aún nieve no cuaja en tu cabeza

ni marchitas arrugas tu semblante!

¡Y el Señor a tu espíritu fecundo

que deleznable presunción no empaña,

aliento dé para mostrar al mundo

los filones artísticos de España!

¡Y de Apolo los fieles amadores

un himno en alabanza entonaremos

de ti que aroma de silvestres flores

difundes por los parques de Academos!

Acaso era elogio excesivo aludir a la «juventud» de un Menéndez Pidal ya en su primera cuarentena, aunque ciertamente todavía la nieve no cuajara en su cabeza.

Don Ramón nunca fue muy aficionado a expansiones retóricas, ni a la poesía del Modernismo. Se conserva algún apunte suyo que revela lo poco que le gustaba la poesía de Manuel Machado. Tampoco el poeta parnasiano parece haberle suscitado interés alguno. Recibió varios de los libros de poemas de Antonio de Zayas, libros hasta hoy intonsos, y suponemos que agradeció cortésmente el poema que le dedicó, sin darle mayor importancia. Conservó el autógrafo de su «epinicio» como uno más de los ecos de L’épopée castillane; y el volumen impreso del poemario de 1912 pasó a la estantería más alta, y menos transitada, de los libros que consideraba como bibliografía secundaria sobre el romancero, haciendo compañía a otro volumen de Zayas, Leyenda, del que formaban parte tres curiosos romances: uno sobre el intento frustrado de Alfonso XI para prender y asesinar a don Juan Manuel, y dos renovaciones del romancero «morisco».

Deja tu comentario