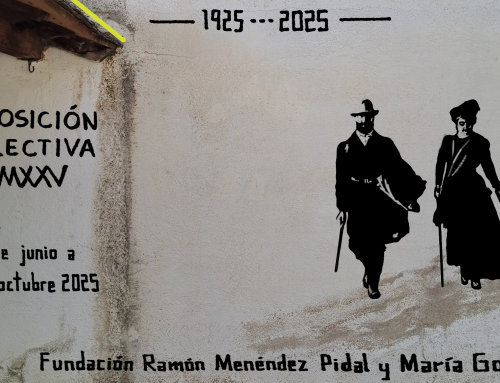

Ramón Menéndez Pidal y Francisco Giner de los Ríos.

I. Un elogio de 1914, autocensurado en c. 1940-1956

Jesús Antonio Cid

Instituto Menéndez Pidal, UCM & Fundación Menéndez Pidal

En 1914 Menéndez Pidal impartió en Buenos Aires un ciclo de conferencias donde glosaba la vida y obra de Marcelino Menéndez Pelayo, muerto dos años antes. A partir del texto escrito de las conferencias y de los materiales acopiados para su preparación, Menéndez Pidal se propuso publicar un libro sobre su maestro, una exposición razonada y valorativa de la trayectoria intelectual de don Marcelino, y de sus aportaciones a la historia y la crítica de la literatura española. Los capítulos iniciales del libro proyectado dedicaban especial atención a los años formativos de Menéndez Pelayo, a los maestros que más influyeron en él (Milá Fontanals, Laverde), y a sus primeras obras «polémicas» (Ciencia española; Heterodoxos). Esos capítulos primeros experimentaron, como todo el libro, un proceso de reescritura muy profundo, prolongado a lo largo de varias décadas, al menos hasta 1956, sin que Menéndez Pidal llegara a dar por buena una redacción final ni, claro está, llegara a publicar el libro.

Las correcciones y modificaciones que Menéndez Pidal introduce en su texto buscan unas veces eliminar, sin conseguirlo plenamente, el tono oral consustancial a unas conferencias; en otras ocasiones actualiza información a partir de publicaciones posteriores a 1914, precisa mejor sus ideas y opiniones, o bien omite párrafos que le parecen reiterativos o superfluos. Hay otro tipo de cambios, sobre todo en las revisiones que pueden identificarse como de fecha posterior a 1940, en los que cabe suponer que Menéndez Pidal se autocensura, y elimina afirmaciones que fundadamente consideraba poco acordes con el clima ideológico de la España de postguerra. Creemos que el último intento de aggiornar la obra fue en 1956, cuando, con motivo del centenario de Menéndez Pelayo, don Ramón parece haber retomado la idea de publicar su libro. Pero si así fue, hubo de desistir muy pronto de ello. Coleccionó y, a veces, apostilló buena parte de los artículos de prensa que se publicaron ese año con motivo de la efeméride, Posiblemente nunca se ha celebrado en España un centenario con mayor grado de exaltación, religiosa y patriótica, y no hay duda de que le desagradó la instrumentalización sectaria que se hizo de la figura de Menéndez Pelayo. Como en 1914, Menéndez Pidal rechazaba una apreciación meramente panegírica, casi hagiográfica, de su maestro. Ya entonces había dicho:

Debo prevenir la extrañeza de cualquiera acostumbrado a cierta corriente de exageración que invade a varios de los que en España escribieron sobre Menéndez Pelayo]. Un biógrafo confiesa «que le falta muy poco, si es que algo le falta», para rendir culto, como a Dios, a su biografiado; otro lleva su estilo a chocantes extremos, ora de tono místico, ora de un obsceno barroquismo. No pretenderé, por lo tanto, en estas conferencias haceros respirar el aire caldeado y excitante del elogio ditirámbico, que es agradable, pero malsano.

Consecuente con esas convicciones, Menéndez Pidal, formulaba críticas, a veces muy explícitas, a ciertos defectos e inconsistencias que advertía en la obra y en los métodos de trabajo de don Marcelino, y en su propio carácter humano. Si ya en torno a 1914 vio el riesgo de ser mal interpretado en su afán de ejercer a la vez la «meditación tranquila» y la «crítica severa», lejos de los «elogios incondicionales», muy superior era ese riesgo en la España de los 1940 y 1950. Si el libro ha permanecido inédito hasta hoy una de las razones plausibles para ello es, muy probablemente, que Menéndez Pidal era consciente del «desajuste» entre sus propias convicciones y las que se consideraba como convicciones «correctas» en una España muy distinta de la de 1914. Aún así, don Ramón parece haber querido eliminar a última hora, en aras de la posible publicación, algunas de sus afirmaciones que podían ser más disonantes para la corrección política dominante.

Entre esas supresiones se encuentran unos párrafos en los que se hacía un encendido elogio de la persona y la obra de Giner de los Ríos. El elogio se insertaba a propósito del inicio los estudios universitarios de Menéndez Pelayo. Previamente se trazaba un panorama amplio de la situación política y religiosa española después de la revolución de 1868, centrándose en la importancia que había adquirido el Krausismo:

Cuando Menéndez Pelayo cumplía sus quince años (1871) y debía empezar los estudios de Facultad, parecía natural que fuese a la Universidad de Madrid. Pero la situación de esta disgustaba profundamente las ideas religiosas del padre del joven estudiante.

Desde 1868 la monarquía y la unidad católica de España se habían hundido estruendosamente. La libertad de cultos promulgada por la Constitución del 69 era mirada como impiedad por multitud de católicos que, no queriendo jurar esa ley, perdían sus destinos públicos. [¿Cómo no, si hasta la modesta libertad religiosa del culto privado contenida en el vigente Artículo 11 de la Constitución del 76 fue mirada por el partido católico como verdadera enormidad? Tachado] En la Universidad de Madrid, sobre todo, había triunfado también la libertad de la cátedra, aunque no definitivamente. Varios profesores (Castelar, Sanz del Río, don Fernando de Castro y Salmerón), antes destituidos por la monarquía, habían sido reintegrados en sus puestos. El Rectorado se confió a don Fernando de Castro, un sacerdote que, como él decía, había perdido la virginidad de la fe para ganar la maternidad de la razón, y cuya vida, por lo mismo que era santa y laica, despertaba más aversión en los elementos católicos. Salmerón era el futuro presidente de la República que empezaba entonces a hablar en el parlamento defendiendo la Internacional [y declarándose no católico Tachado]. Sanz del Río era el maestro de los otros dos y de otros muchos catedráticos de España y moría a poco de triunfar la revolución. La doctrina filosófica que profesaban era el Krausismo, importado de Alemania por Sanz del Río. Esta filosofía era entonces la única manifestación de las ideas libres en España frente a la escolástica. El pronunciado idealismo de Krause tomaba en España un aspecto principalmente ético, decididamente místico, de abnegado entusiasmo y sacrificio por el progreso. Los krausistas españoles empezaban a formar una especie de orden tercera heterodoxa, como la llama Clarín; tanto que los ultracatólicos llamaban a muchos de ellos ermitaños del demonio.

Es clara la perspectiva en que se sitúa Menéndez Pidal, una perspectiva liberal y favorable al Krausismo. Algunas tachaduras que hemos señalado, que implican censura al ultracatolicismo, o inciden en el laicismo de los krausistas, son correcciones de primera época, muy posiblemente del mismo momento de redacción de las conferencias, y no afectan al sentido general del texto. No sucede lo mismo con el siguiente párrafo, es decir el que contiene el elogio a Giner de los Ríos:

De todos los que entonces había en la Universidad de Madrid solo sobrevive hoy como venerable figura que aquí debemos saludar Don Francisco Giner de los Ríos, un San Francisco [no católico tachado] racionalista, que padeció ruda persecución por la libertad de la cátedra, un solitario a la vez gran hombre de mundo, que en la retirada intimidad codiciada por tantos y a tantos [sic; ¿por tan pocos?] concedida, despliega un poder educador tan elevado como incontrolable, un ascendiente moral purísimo, una actividad inmarcesible. [Es de aquellos viejos que no lo son jamás tachado]. Cerca ya de los 80 años continúa su vida de trabajo intelectual y físico como en su mocedad, sacrificada siempre no sólo a sus ideales pedagógicos y filosóficos sino en pro de todo adelanto de su patria, y aborreciendo al mismo tiempo toda gloria y renombre como perturbador maligno de la pureza de intención y del desinterés perfecto que preside a toda su generosa vida.

Además de una tachadura vertical en trazo tenue, se aprecia una línea gruesa en lápiz ocre que une los párrafos anterior y posterior, obliterando el texto del elogio. Ese mismo lápiz ocre se utiliza en otras correcciones que atribuimos con plena seguridad a la etapa más tardía de revisión del original, posterior a 1940.

Hay que notar que el elogio se escribe en vida de don Francisco, en presente («sobrevive hoy… despliega…continúa… preside»), lo que era exacto en 1914, pero dejó de serlo muy pocos meses después. Para el libro proyectado Menéndez Pidal tendría que haber actualizado necesariamente esas referencias a un Francisco Giner todavía vivo, y activo, y convertirlas en un elogio póstumo. Actualizar sí pero, claro está, no suprimir.

Una posible razón de la tachadura es la duda que a Pidal le sobrevino de si Giner formaba o no parte del claustro de la Universidad de Madrid en 1871, cuando Menéndez Pelayo iniciaba sus estudios, que es lo que motivaba directamente el «epinicio» pidaliano. A esa duda responden algunas anotaciones marginales también a lápiz: «Ponerlo si estaba en Madrid»; «¿Estaba en Granada?». Otras anotaciones («¿Azcárate?», «Y Azcárate») pueden deberse igualmente a la duda de si el otro conspicuo krausista Gumersindo de Azcárate vivía aún en 1914 (murió en 1917), o si estaba en la Universidad de Madrid en 1871. En cualquier caso, una vez solventado este prurito de exactitud a Menéndez Pidal no le habría costado mucho esfuerzo de adaptación mantener su elogio a Giner.

El hecho de que la supresión se haya efectuado en fecha tardía, en el curso de la última revisión, nos inclina a pensar que, en efecto, Menéndez Pidal decidió omitir el elogio por autocensura, al considerarlo inoportuno ideológicamente en la España de postguerra. La Institución Libre de Enseñanza y don Francisco Giner fueron considerados por los ideólogos del régimen del 18 de julio como máximos exponentes de la «Anti-España«, la «Antihispanidad» y la «Antiuniversidad». Giner de los Ríos era, por supuesto, el «Anti-Menéndez Pelayo». Baste recordar algo de lo que uno de esos ideólogos, Joaquín de Entrambasaguas, escribía, y publicaba, en 1938:

Menéndez Pelayo es el hombre, el imperio que cada día será mas depuradamente humano, hasta alcanzar la superhumanidad. Giner de los Ríos es la secta, que cada día se pervertirá más, hasta caer en la infrahumanidad. Por esto al primero, ante la vida, le basta con su verdad de hombre, y al segundo es preciso refugiarle en una falsa deificación después de su muerte—el «San Francisco Giner» de los institucionistas (Pérdida de la Universidad española, Bilbao, 1938, p. 20).

Es evidente que un elogio a la figura de Giner como el de Menéndez Pidal no hubiera pasado el filtro de la censura española en una publicación de la década de 1940… y que tampoco todavía en 1956, año del centenario de Menéndez Pelayo, hubiera sido muy bien visto. Don Ramón, sencillamente, se anticipaba en tachar un párrafo que sabía inaceptable para las nuevas autoridades culturales y políticas, en los años del largo ministerio de Educación desempeñado por Ibáñez Martín (1939-1951) y de una censura gubernativa muy rígida en esos años y en los inmediatamente posteriores. Un Ibáñez Martín, acerca de quien Menéndez Pidal tenía opiniones nada favorables, según consignó en notas personales:

Todo poder absoluto se inclina necesariamente a servirse de personas insignificantes, de poco valer. Los emperadores romanos (Augusto, Tiberio), los reyes de Francia, Luis XIV excluía la alta nobleza según Duruy, Felipe II (Sarmiento, Las razas en América, I, p. 177), Godoy lo mismo. Aquí el Consejo Superior: Ibáñez Martín; Cultura hispánica: Sánchez Bella.

Franco exagera y todos son desconocidos; es el principio más decadente, fomenta el decaimiento español. La dictadura de Franco representa una rémora de 25 años al desarrollo normal de la cultura española gastando en ella muchos millones de pesetas mal aprovechados bajo la dirección suprema de un Ibáñez Martín.

La obsesión contra la Institución y contra Giner era también, como es bien sabido, una de las señas de identidad del fundador del Opus Dei y sus seguidores. La gran influencia y el poder efectivo detentados, so capa de religiosidad, por monseñor Escrivá y los miembros, eclesiales o seglares, de la prelatura no pasaron inadvertidos a Menéndez Pidal, quien en fecha tan tardía como 1963 denunciaba lo que apreciaba como hipocresía y anotaba críticamente:

Cree el español del Opus que para ser religioso hay que hablar continuamente de religión y poner a todo lo que hace el sello de la religión, que es la manera de no sentir la espiritualidad de la religión, bastardearla convirtiéndola en rutina y fórmulas, traerla en la boca, no en el corazón, exteriorizarla sin interioridad. […] Ver edición primera de Camino del P. Escrivá, donde hay mucho de que el fin justifica los medios. El Opus domina y acapara lo terreno como medio para lograr lo eterno y aplica el criterio moral muy español (Romero Robledo) «al partidario, hasta lo injusto, al no partidario ni lo justo». La inmoralidad administrativa domina. Mucha devoción al Cristo de Medinaceli y riquezas enormes transportadas a la Banca Suiza.

Estamos, bien claro está, en las antípodas de la espiritualidad laica y del rigorismo ético de Giner y la Institución.

Volviendo a 1914, el elogio de Menéndez Pidal sorprende por un estilo exaltado, enfático incluso, que prodigó muy pocas veces en sus escritos, y que en cierto modo contradice lo que él mismo había defendido pocas páginas antes al pronunciarse contra todo panegírico:

El panegírico es un género literario puramente de ocasión. Menéndez Pelayo decía que el panegírico no sirve en la historia sino para alejarnos de la verdadera comprensión de los grandes sucesos. Quédese, como única forma de juicio posible para esos prestigios inconsistentes que no resisten el análisis.

Si Menéndez Pidal contraviene sus propios principios e incurre en un elogio que tiene mucho de panegírico habremos de pensar que en el caso presente concurrían determinadas circunstancias que justifiquen la excepción. En 1914 habían tomado ya cuerpo los proyectos de la «Junta para Ampliación de Estudios», creada en 1909, y el «Centro de Estudios Históricos», de 1910, en los que Menéndez Pidal participaba muy activamente como vocal y director. Sobre la Junta planeaba la sombra y el intangible influjo de Giner de los Ríos. Como he señalado ya en otra ocasión:

Respecto a Giner y su papel decisivo en la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, y su posterior tutela en la misma, recuérdese lo que el siempre bien informado Josep Pijoán afirmaba en 1927: «Aunque Don Francisco no era ni tan solo vocal en ella, no creo que ninguno de los grandes e ilustres que la componen se sienta ofendido al leer la afirmación de que Don Francisco fue el que le dio la dirección en que se mantiene todavía. Era el Abuelo, el pobre Abuelo, el que soñaba lo que se debía hacer y casi en forma de quejas y suspiros, hacía llegar su influjo a los amigos que eran de la Junta, o a los amigos de los amigos de los amigos… Esta era la influencia de don Francisco Giner, mejor dicho la estrategia de su influencia». (J. Pijoán, Mi Don Francisco Giner, 73-74). Más en detalle puede apreciarse como Giner de los Ríos consideraba la Junta su obra personal, e intervino hasta en detalles nimios de su funcionamiento, en la asidua correspondencia que mantuvo con José Castillejo (J. A. Cid, Diego Catalán. De los campos del Romancero al olivar de Chamartín, p. 147).

Fue María Goyri, antes que Menéndez Pidal, quien tuvo una relación temprana, ya en los 1890s, directa y de particular cordialidad con Giner de los Ríos; pero también don Ramón, que estaba inicialmente, por razones familiares, en la antítesis de la Institución Libre de Enseñanza, entró en su órbita antes de 1910 y, a partir de su entrada como vocal en la dirección de la Junta de Ampliación de Estudios –la alternativa de Giner a la Universidad–, personificó como pocos el espíritu de la Institución y fue para sus contemporáneos un seguidor, un hombre de Giner de los Ríos.

En 1914 la relación entre los Pidal y Giner era especialmente estrecha. Y ello hasta el punto de que en la casa que Ramón Menéndez Pidal y María Goyri habían construido en la sierra de Guadarrama, en San Rafael, inaugurada el mismo año en que don Ramón impartía sus conferencias en Argentina, el primer huésped invitado fue don Francisco Giner, quien pasó allí el último verano de su vida en compañía de otro ilustre institucionista, Ricardo Rubio, y la familia e éste último. Sobre esa estancia serrana de Giner se conservan sabrosos testimonios en la correspondencia de María Goyri, y en cartas del propio Giner y de Ricardo Rubio, que valdrá la pena examinar en una próxima ocasión.

Mientras tanto, dejamos constancia de que el elogio de Menéndez Pidal a Giner no podría estar más motivado, por la historia reciente de ambos y su confluencia ideológica, ni ser más sincero. Por esa misma razón, en la edición de las Conferencias de Buenos Aires que hemos preparado Sara Bellido y yo mismo, el párrafo elogioso figura por pleno derecho en el texto crítico. Estimamos que una autocensura ocasional debida a circunstancias muy coyunturales no debe prevalecer sobre lo que eran afectos y convicciones profundas en el Menéndez Pidal de 1914.

Deja tu comentario